久しぶりに三平方の定理を使いました。

さすがに因数分解は使わないけれど、小屋を自分で建てたり自給的な暮らしだと、三平方の定理はときどき使います。

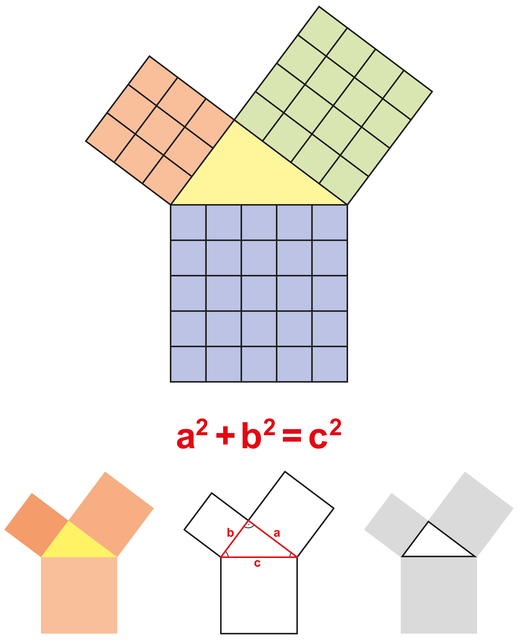

直角三角形の斜辺の2乗は、残りの2辺の2乗の和と等しいというもの。床に敷き詰められたタイルを見ていたピタゴラスがこの定理を思いついたことからピタゴラスの定理などとも呼ばれているのですが、いやぁ、ピタゴラス、凄いなぁ。

ところで、今回はJRの廃コンテナの話です。このところ大人気で、JR貨物にお願いしておいてもなかなか順番が回ってこなくて、1年くらいたった忘れた頃にある日突然「お待たせしました。入荷しました」と連絡が入ったりします。

そんなわけで連絡があると、そこから慌てて、整地の作業がはじまります。

JRの中古コンテナのいいところは、廃コンテナといえども丈夫で密閉度の高いこと。トラック用のアルミコンテナは軽いけれども(凍結で?)雨漏りするようになってしまったりネズミが穴をあけたり、物置きとしては耐久性の点で劣るように思います。

小麦やお米を保管しておいても(屋根なしだと夏の暑さは問題ですが)、頑強で密閉できるのでネズミの被害がありません。それに、この中に入れておくとガソリンの劣化も食い止められるのか、久しぶりにエンジンをかける古い農機具も一発でエンジンが掛かったりするのでした。

⇧窒息死の恐れがあるので、人を閉じ込めないようにとの注意書きがあるほどの密閉度です。そしてさらには二段、三段重ねても、転がってもヘッチャラな頑丈さ!

丈夫で壊れず人気があるので、もし要らなくなった場合も購入したときとほぼ同じ価格で売れたりもするのも魅力のようです。また、JRの前、国鉄の頃のコンテナは扉面にもリムがあり、さらに丈夫でプレミアが付いていたりします。

まずはサイズを備忘録として記録しておきます。

今回、譲っていただいたのは一般的な12フィートの鉄道輸送用コンテナ。届いたのは19Dというタイプで、長手方向が両開きのタイプでした。この他にも一般的には19Gと呼ばれるタイプで長手と長手から見て右側の妻面が開くタイプ、それに高さが約10センチ高い20D(両開き)、20E(長手と妻面)などがあります。

外寸は長手方向の幅が3715ミリ、妻面の幅が2450ミリ、高さは2500ミリ(内寸はタイプによって少し異なりますが19DでL3647✕W2275✕h2252ミリ)です。

問題は、設置部分のサイズですが、長手方向にはかなり余裕があって、約 ミリ。幅は ミリの補強されたフラットな部分があります。

■設置場所の(かなりいい加減な)作り方■

まず、一番低いと思われるところの塚石をセットします。

前からこれは良さそう、と思ってストックしておいた「間知(けんち)ブロック」を2個組み合わせて使いました。

⇧工事現場からいただいた間知ブロックが多めにあったので、向きを替え2個平行にセットしました。土が凍り始めるギリギリのタイミングでした。

次に、この塚石を基点に他の塚石の位置を決めます。

長手方向は3715ミリ、妻面側は2450ミリ、基点からそれぞれの長さをマークしつないだだけでは平行四辺形になってしまう可能性があります。

コンテナを置く場合には角度が「直角」である必要があるわけで、ここでピタゴラスさんに登場いただきます。

⇧基点から斜めにメジャーを当て、ピタゴラスの定理で導き出した斜辺の長さの位置に、コンパスで描くように円弧状の印をつけます。

円弧(斜辺)の長さは、ピタゴラスの定理「a2+b2=c2」から

(3715✕3715)+(2450✕2450)=19803725≒44502 (←19803725の平方根が4450の意)

平方根(√)の計算は、ネット上の計算サイトが便利です。たとえばこことか。

ということで、4450ミリで円弧を描き、3715ミリまたは2450ミリとの交点に塚石の角を置けば平行四辺形ではなく、長方形で塚石を置くことができるわけです。

⇧ピタゴラスの定理より、a2+b2=c2 で塚石をセットするとオレンジの角は直角になるのでした。コンテナの設置はかなりいい加減でいいけど、小屋を立てるときの基礎などでは正確にやっておくと後の作業が楽になります(目見当で、いい加減、テキトーでやるのも楽しくて美しいけれども……)。

そしてもうひとつ大切なのは、塚石の上面の高さの調整。そしてそれには新兵器導入。

レーザー光で水平線を表示できるという水平器を手に入れました。

⇧こんな感じで水平&垂直の十字ラインをレーザー光で投影してくれます。

⇧これに、三脚と100円ショップで買ったマグネット付きトレイを組み合わせると……。

⇧レーザーレベラーの完成。百均のマグネットトレイは意外と精巧で、歪みはほとんどなく、一度セットしてしまえば、どの方角に水平器を置いても水平を保つことができました(回転式のレベラーよりも簡単かも?)

しかもこのレーザー光を投射できる水平器はなんとありがたいことに、送料込みで1000円未満で購入できるのです(最近は値上がりしてしまい2000円弱になってしまいました)。

そして迎えた当日の朝。

⇧気温が下がり、霜が降りて、地面はガチガチ。

⇧コンテナの下も有効に使いたいのでなるべくフラットに均し、霜柱の上にシートを敷いてみました。

⇧送料を節約するため、大型車で2台いっぺんに運んでもらったのですが、大型車はデカイ! 広いと思っていた家の前の道路でしたが、コーナーは曲がるのはギリギリで、誘導しながらもヒヤヒヤものでした。

⇧天高く、コンテナ舞う初冬。

どこかに勘違いがある可能性もあるわけで、それは実際にあてがってみるまで分からないわけで、ドキドキしましたが……、

⇧計算通り、ピッタリ!

⇧傾斜地なので、上側は工事現場からいただいてきたコンクリートガラを塚石としました。

⇧トラックの運転手さんに聞いたら、空のJRコンテナは「だいたい1.5トンくらいかなぁ」とのことでした。

どうにか無事、二台のコンテナをセットすることができました。

コンテナとコンテナの間には屋根をかけ、将来的には側面にも下屋を掛け、薪棚などを作る予定。

いつになることかわからないけれども、将来的には、色ももう少しお洒落な感じに塗装したいと思っています。